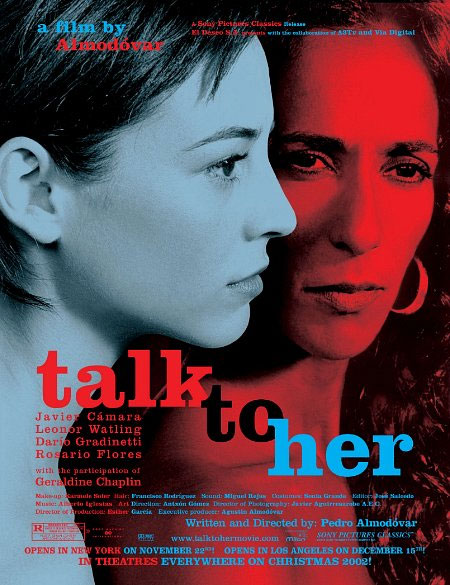

HABLE CON ELLA

November 7th, 2003

참 매력적인 영화. 처음 한 30분 가량은 ‘몇시간이나 남았나’, 약간 지루해하며 보다가, 마지막에 이르러 ‘아직 끝나면 안돼는데…’하는 초조함에 가슴이 답답해졌다. 억지로 울리거나 웃기려는 작위적인 감정의 흐름이 없이 잔잔한 물결이 마지막까지 변함없이 흐르는 영화다.

존재와 소멸, 고립과 소통의 끊임없는 변증법을 매력적인 음악과 함께 감상할 수 있는 수작이다. 그런데 도대체 음악의 정체에 대해서는 확신을 가질 수 없다. 브라질이나 남미쪽인거 같은데 딱 단정할 수 없다. 시끄러운 곳에서 영화를 보는 사람의 한계인 것인가?

영화속에 삽입된 무성영화-아마도 페미니스트들은 분노를 표할지 모르겠지만- 의 의미를 곱씹으며, 마지막에 나온 알리샤와 마르코(marco y alyssa(?)라는 자막과 함께)의 새로운 관계를 암시하는 듯한 결말에 매우 행복했다.

‘이야기는 결국 엇갈린 사랑의 보사노바’ 라는 누군가의 평이 가슴에 절실하게 와닿는다.

Leave a Reply