야마카시와 클림트

November 26th, 2003

야마카시가 의미하는 것이 무엇인가를 아는 사람에게는 다소 생소할 수 있는 그림이다. 하지만 영화를 본 사람에게는 어딘지 익숙할 지도 모르겠다. 영화 후반부에 야마카시들이 훔치는 그림이 바로 이 그림이다. 맞나? -_-)//

형사가 묘한 시선으로 주인여자와 번갈아 가며 바라보던 바로 그 그림. 구스타프 클림트의 ‘금붕어(GoldFish)’다. 참으로 먹음직(?) 스럽지 않은가? 여자의 저 묘한 눈초리를 보라. 사실,… 내 스타일은 아니다. ㅡ,.ㅡ 이런 관능적인 그림을 보고 욕정을 억누르것이 가능한지 반문하고 싶었던 것일까? 동시대의 주류에서 비껴나와 파격적인 소재와 자유로운 화풍으로 엄청난 관능을 창조해낸 클림트는 그러나 바로 그때문에 나찌에 의해 작품이 불살라지기도 하는 불운을 겪었다.

암튼 야마카시에서 클림트의 그림을 보고 불현듯 머리속에서 떠오른 건 영화도 그림도 아니라 군대시절에 읽었던 한권의 책이다. 더불어 당시의 고단한 일상도… 엄청 꼬인 군번덕에 상병이 되고도 쉽사리 책을 읽을 수 없었던 그때, 제목은 기억이 안나지만 구스타프 클림트의 그림이 삽화로 들어가고 주인공이 클림트를 아주 좋아하는 소설책을 읽었다. 이제는 내용도 가물가물하고 줄거리도 잘 모르지만 클림트에 대한 인상이 강했던지 아직까지 기억이 난다. 아마 일기장 뒤져보면 나올지도 모르겠다. 어쨋든 소설에서 기억나는 부분이 하나 있다면 주인공의 친구가 마약을 들여오기 위해 마약을 집어넣은 콘돔을 30개인가 먹고 공항을 통과하다 배속에서 콘돔이 터지는 바람에 죽는 것으로 이야기가 끝난다는 것이다. 곳곳에서 주인공의 입을 빌려서 혹은 작가가 직접 클림트의 그림과 인생에 관해 이야기하는데 참 관능적이었다고 할까? 물론 줄거리도 아주 관능적이었다. – 남자만 있는, 여자라고는 몇달에 한번씩 구경하는 곳이라는 점을 상기한다면 그 관능이 얼마나 뇌리에 쏙쏙 박혔을지 능히 짐작할 수 있다.

그 고단했던 군대시절을 생각나게 했으므로 야마카시는 무효! 게다가 풍자는 너무 노골적이라 와닿지 않고, 줄거리도 너무 직선적이다. 오직 위안을 삼을 볼거리는 그 무시무시한 점핑과 스파이더맨을 능가하는 빌딩타기. 카메라를 잘 잡아서인지 빌딩을 오르는 모습은 아주 생동감있고 멋있다.

One Response to “야마카시와 클림트”

Leave a Reply

집에 가는 길

November 24th, 2003

수유리에서 버스를 타면 보통 집까지 한 50분 걸리는데 요즘은 1시간에다 20분은 더 걸린다. 곳곳에서 길을 막고 벌이고 있는 공사 때문이다. 녹슨 수도관을 교체하고, 가스관을 수리한다는데 사실 그 말대로라면야 약간의 불편이 있어도 감수할 수 있겠지만 그 속속을 알고 있으니 열만 뻗치다. 이런 모습 보기 싫으면 지하철을 이용할 수도 있는데, 왠지 아침에는 지하철을 타기가 싫다. 버스를 타고 비스듬히 비치는 햇빛을 안고 가는 것도 나름대로 맛이 있다.

공사하는 길거리를 지나가면서 ‘올해도 다 갔구나’ 하고 느끼는 건 참 우울한 일이다. 연말에 공사를 해야 하는 공무원들의 일처리가 우울하고, 덧없이 올 한해를 보내는 내 신세가 우울하고, 서른을 훌쩍 넘어버릴 나이 때문에도 우울하다. 적어도 내년 7월까지는 29이라고 우길수도 있지만, 그렇다고 달라지는 것이 있을리 만무하다. 이레저레 우울한 날에 보사노바나 들어볼까?

4 Responses to “집에 가는 길”

-

차차 Says:

November 25th, 2003 at 2003-11-25 | pm 02:37뉴응…난 지하철 타구 싶어두 못타는뎁..광주엔 지하철이 없어요옹~~ㅋ;;;;;;

-

김형석 Says:

November 26th, 2003 at 2003-11-26 | pm 08:09그러시오? 안타깝소. 올해는 다 지나갔으니 좀 무리고, 내년쯤에 꼭 지하철 하나 놔드리리다. 그때까진 타고 싶어도 좀 참으시오. -ㅁ-;;;

-

차차 Says:

November 27th, 2003 at 2003-11-27 | am 02:31-0-;;;;;;컥~기대하구 있을께용~~ㅋㅋㅋㅋㅋ

-

머무르기 Says:

November 27th, 2003 at 2003-11-27 | am 03:35커억.. 머하는 분위기랴 -_-;;;;

Leave a Reply

문장강화

November 23rd, 2003

참고로, 책값은 4000원. 우체국 택배를 이용하면 우송료 1000원. 총 5000원에 이 보물을 품에 안을 수 있다. 제목의 강화는 강화强化 – [명사] [하다형 타동사][되다형 자동사] 모자라는 점을 보완하여 이제까지보다 더 튼튼하게 함,또는 튼튼하여짐. – 가 아니라 강ː화(講話) – [명사] [하다형 타동사] (어떤 주제의 내용에 대하여) 강의하듯이 쉽게 풀어서 이야기함,또는 그 이야기. – 라는 점에 유의할 것.

불과 십수년 전만 하더라도 월북작가에 관한 이야기는, 모두 알고 있지만 말할 수 는 없는 사회적 금기에 속했었다지만, 적어도 무지에서 비롯한 나의 책읽기는 그런 금기의 벽을 얼씬거려 본 적도 없다. 그만큼 거부감이라던가 경외감을 느낄 기회가 없었다는 말이다. 하긴 ‘피바다’나 ‘한 자위단원의 운명’ 같은 책들을 나는 별 어려움이나 두려움도 없이 읽을 수 있었다. 어쨋든 이용악이나 임화같은 사회주의 성향의 문인들을 좋아하는 까닭에, 이태준은 ‘해방전후’외에는 이렇다할 판단의 근거는 없었지만 단순히 월북 작가라는 이유로 더 신뢰가 갔을지는 모르는 일이다. 또 기대에 어긋나지 않게 책의 내용도 아주 좋다. (한가지 열받는 사실은 남한에 남아있던 문일들이 가졌던 친일성이나 반 민족적 성향에 비해 비록 이념에 경도되었다고는 하나 민족의 자존과 하층민의 고통을 알았던 월북작가들이 아직까지 그 만큼의 대접을 받지 못한다는 것이다.)

정말 1939년도에 쓴 책이 맞을까 하는 의구심이 날 정도로 세세하고도 담백하게 글을 쓰는 법을 알려주는 책이다. 논술 학원 혹은 글쓰기 과외가 횡횡하는 이때에 역설적이게도 훌륭한 글쓰기 책이 없다는 사실은 이 책의 가치를 더욱 높게 한다. 부디 책을 사거들랑 한번 읽고 책장에 꽂아놓은채 감상에만 젖지 말고 항상 읽을 수 있는 곳에 놓아두고 두고두고 읽어보기를….

BONUS

북쪽 – 이용악

북쪽은 고향

그 북쪽은 여인이 팔려간 나라

머언 산맥에 바람이 얼어 붙을 때

다시 풀릴 때

시름 많은 북쪽 하늘에

마음은 눈감을 줄 모르다

오랑캐 꽃 – 이용악

– 긴 세월을 오랑캐와의 싸움에 살았다는 우리의 머언 조상들이 너를 불러 ‘오랑캐꽃’이라 했으니 어찌 보면 너의 뒷모양이 머리 태를 드리인 오랑캐의 뒷머리와도 같은 까닭이라 전한다 –

아낙도 우두머리도 돌볼 새 없이 갔단다

도래샘도 띳집도 버리고 강 건너로 쫓겨갔단다

고려 장군님 무지무지 쳐들어와

오랑캐는 가랑잎처럼 굴러갔단다

구름이 모여 골짝졸짝을 구름이 흘러

백 년이 몇 백 년이 뒤를 이어 흘러갔나

너는 오랑캐의 피 한 방울 받지 않았건만

오랑캐꽃

너는 돌가마도 털메투리도 모르는 오랑캐꽃

두 팔로 햇빛을 막아 줄게

울어보렴 목놓아 울어나 보렴 오랑캐꽃

4 Responses to “문장강화”

-

jinto Says:

November 24th, 2003 at 2003-11-24 | pm 02:22오옷, 지금 바로 소장하고 싶어졌어요.

-

김형석 Says:

November 24th, 2003 at 2003-11-24 | pm 02:53그런가요? ^^;

그런데 뉘신지…, 처음 뵙는 분이로군요. 블로거시라면 트랙백을 날려주세요. ^^ -

김형석 Says:

November 24th, 2003 at 2003-11-24 | pm 06:33아, 트랙백을 날려주셨군요. 워낙에 생경한 일이라 눈치채지 못했습니다. ㅡ,,,ㅡ

-

돌핀호텔의 기억 Says:

November 24th, 2003 at 2003-11-24 | pm 03:03살 책- 문장강화

새로운 블로거들이 너무 많아서 가던곳만 가보고 있었습니다. FeedDemon에 새로운 사람이 추가되기 보다는, 삭제되는 경우가 더 많았는데요. 오늘 EOUIA님께서 소개해주신 Sugarcane에서 MT 블로그가 얼마나 아름다와질 수 있는지 감탄했더랬습니다. 그리고, 함께소개해 …

Leave a Reply

cypher – 시니피앙과 시니피에

November 20th, 2003

“나는 생각한다. 고로 나는 존재한다.” -데카르트

“나는 생각하는 곳에서 존재하지 않고, 존재하는 곳에서 생각하지 않는다.” – 라캉

사이퍼를 이야기하기 전에 큐브를 이야기 하지 않을 수 없겠다. 영화 광고에 항상 ‘큐브의 감독’이라는 설명이 친절히 따라다니는데, 단순히 동일 감독의 작품이라는 의미도 있겠지만, 영화의 메타포에 주목하면 영화를 이해하는게 보다 더 수월해지는 점도 있다.

인간은 자신의 주체를 언어를 통해 형성하게 된다. 언어를 통해 형성된 주체는 당연히 언어를 벗어날 수 없게 되고 결국 언어적 구조물에 같히게 된다. 영화 큐브에서 큐브가 의미하는 것이 바로 이 언어적 구조물이다. 이것은 누군가의 음모로 만들어 진 것이 아니다. 인간의 주체는 이미 언어에 꿰뚫어져 있는 것이다.(S+/) 데카르트의 ‘생각하는 나’가 바로 그 언어에 의해 만들어진 주체다.

그런데 시니피앙은 시니피에에 닿지 못하고 미끄러진다. 큐브에 의해 만들어진 주체는 결코 큐브를 벗어날 수 없는 것이다. 사이퍼에서 큐브는 계속 뒤틀리기 시작한다. 큐브를 벗어난 주체에 닿기 위해 어쩔 수 없이 계속 주체를 형성하지만 빨간약은 계속 시니피에를 인식할 수 있게 한다.

영화를 보면서 메타포를 놓치게 되는 경우가 더러 있고, 또 놓친다 하더라도 영화가 재미없다고 할 수 없는 일이다. 사이퍼를 통해 굳이 심오한 철학적 궤변을 늘어놓느니 그 반전에 반전, 속임과 속임의 반복 속에서 재미를 찾을 수 있다면 그것만으로도 족하다.

큐브의 존재를 인정하건 안하건 어차피 우리는 큐브속에 살고 있으니까.

정리가 안되는 건, 이미 내가 라캉과 데리다로부터 너무 멀리 와서 인가? 오랫만에 생각해 볼 좋은 영화를 봤다. 그러나 타인의 생각이 덕지덕지 들러붙어버린 감상은 왠지 초라함 뿐이다.

3 Responses to “cypher – 시니피앙과 시니피에”

-

바붕이 Says:

November 23rd, 2003 at 2003-11-23 | am 11:41sys햏과 말할때는 별로 느끼지못하는건데…. 써놓은 글을보면 마치 다른 사람을 보는듯하구료…. 글참 잘쓰오… 그나저나 못본지 꽤 오래되었구료…. 감기조심하고 월급타면 한번 쏘시오~ 햏햏

-

김형석 Says:

November 23rd, 2003 at 2003-11-23 | pm 02:11허허, 그런… 이제서야 알게되다니… ;-(

-

머무르기 Says:

November 25th, 2003 at 2003-11-25 | am 09:37여전히 혹세무민하는 습관을 버리지 못하다니… 🙂

Leave a Reply

gnome2.4

November 20th, 2003

드디어 36시간의 컴파일끝에 gnome의 설치가 끝났다. 하드 디스크 사용 한계치인 120%에 근접하는 바람에 에러가 날까 조마조마 했지만 다행스러웁게도 무사히 설치되었으니 어디 감사기도라도… ㅡ,,,ㅡ

이제 make world 한판 하고 ORACLE 설치로 들어가야하는데 이게 또 문제다. 용량도 용량이거니와 예전에는 그렇지 않았는데 요즘 current로 시스템을 올리기만 하면 자꾸 커널패닉이 일어난다. 시스템이 너무 구형인 것이다. ㅜ.ㅜ 아자, 화이팅!!!! scrreen -S krenel.

다음 목록은 gnome를 컴파일하기 위해 함께 설치된 프로그램의 목록이다. 패키지로라도 설치해놓을걸, 너무 시간이 오래걸렸다.

===> Registering installation for gnome2-2.4.0

===> Cleaning for fileroller-2.4.2_1,1

===> Cleaning for unzip-5.50_2

===> Cleaning for zip-2.3_1

===> Cleaning for esound-0.2.32_1

===> Cleaning for gnomeaudio2-2.0.0

===> Cleaning for gnomemedia2-2.4.1.1

===> Cleaning for gnomespeech-0.2.7

===> Cleaning for libaudiofile-0.2.4

===> Cleaning for sox-12.17.4

===> Cleaning for libiconv-1.9.1_3

===> Cleaning for gnomeutils2-2.4.1,1

===> Cleaning for gucharmap-gnome-1.0.0_1

===> Cleaning for ORBit-0.5.17_1

===> Cleaning for ORBit2-2.8.2

===> Cleaning for atk-1.4.1_1

===> Cleaning for autoconf-2.53_1

===> Cleaning for bison-1.75_1

===> Cleaning for bugbuddy2-2.4.1.1

===> Cleaning for gconf2-2.4.0.1

===> Cleaning for gettext-0.12.1

===> Cleaning for glib-1.2.10_10

===> Cleaning for glib-2.2.3

===> Cleaning for gmake-3.80_1

===> Cleaning for gnomevfs2-2.4.1_1

===> Cleaning for imake-4.3.0_1

===> Cleaning for libIDL-0.8.2

===> Cleaning for libbonobo-2.4.2

===> Cleaning for libglade2-2.0.1_1

===> Cleaning for libgsf-1.8.2

===> Cleaning for libgtop2-2.0.7_2

===> Cleaning for libltdl-1.5

===> Cleaning for libtool-1.3.5_1

===> Cleaning for libtool-1.4.3_2

===> Cleaning for m4-1.4_1

===> Cleaning for pkgconfig-0.15.0

===> Cleaning for popt-1.6.4_1

===> Cleaning for pwlib-1.5.0_2

===> Cleaning for gedit2-2.4.1

===> Cleaning for gnomegames2-2.4.1.1

===> Cleaning for Hermes-1.3.3

===> Cleaning for eog2-2.4.1

===> Cleaning for gle-3.0.3

===> Cleaning for gpdf-0.111

===> Cleaning for jpeg-6b_1

===> Cleaning for lcms-1.09,1

===> Cleaning for libart_lgpl2-2.3.16

===> Cleaning for libglut-5.0.2

===> Cleaning for libgnomecanvas-2.4.0

===> Cleaning for libmng-1.0.5_1

===> Cleaning for librsvg2-2.4.0_1

===> Cleaning for png-1.2.5_2

===> Cleaning for tiff-3.6.0

===> Cleaning for guile-1.6.4_2

===> Cleaning for perl-5.6.1_14

===> Cleaning for python-2.3.2_2

===> Cleaning for gcalctool-4.3.16

===> Cleaning for gnome-icon-theme-1.0.9

===> Cleaning for gnomehier-1.0_10

===> Cleaning for gnomemimedata-2.4.0

===> Cleaning for gnomeuserdocs2-2.4.1

===> Cleaning for help2man-1.29

===> Cleaning for acme-2.4.1

===> Cleaning for gstreamer-0.6.4

===> Cleaning for gstreamer-plugins-0.6.4_1

===> Cleaning for nautilus-media-0.3.3.1

===> Cleaning for gnomemeeting-0.98.5_1

===> Cleaning for linc-1.0.3

===> Cleaning for openh323-1.12.0_1

===> Cleaning for openldap-client-2.1.23

===> Cleaning for freetype2-2.1.5_1

===> Cleaning for ggv2-2.4.0.2

===> Cleaning for ghostscript-gnu-7.07_4

===> Cleaning for libgnomeprint-2.4.0_1

===> Cleaning for cdrtools-2.0.3

===> Cleaning for gconf-editor-2.4.0,1

===> Cleaning for gnomecontrolcenter2-2.4.0

===> Cleaning for gnomesystemmonitor-2.4.0

===> Cleaning for gok-0.8.4

===> Cleaning for mkisofs-2.0.3

===> Cleaning for nautilus-cd-burner-0.5.3_3

===> Cleaning for aspell-0.50.4.1

===> Cleaning for docbook-sk-4.1.2_1

===> Cleaning for docbook-xml-4.2_1

===> Cleaning for docbook-xsl-1.62.4

===> Cleaning for expat-1.95.6_1

===> Cleaning for intltool-0.27.2_1

===> Cleaning for libxml2-2.6.2_1

===> Cleaning for libxslt-1.1.0_1

===> Cleaning for p5-XML-Parser-2.34

===> Cleaning for scrollkeeper-0.3.12_4,1

===> Cleaning for sdocbook-xml-4.1.2.5_1

===> Cleaning for xmlcatmgr-1.1

===> Cleaning for epiphany-1.0.6

===> Cleaning for libgtkhtml-2.4.1_1

===> Cleaning for mozilla-1.5_1,2

===> Cleaning for mozilla-gtk2-1.5_1

===> Cleaning for mozilla-headers-1.5_1,2

===> Cleaning for nautilus2-2.4.1

===> Cleaning for XFree86-fontEncodings-4.3.0

===> Cleaning for XFree86-fontScalable-4.3.0

===> Cleaning for Xft-2.1.2

===> Cleaning for bitstream-vera-1.10

===> Cleaning for fontconfig-2.2.90_3

===> Cleaning for at-spi-1.3.8

===> Cleaning for eel2-2.4.1

===> Cleaning for gail-1.4.1

===> Cleaning for gnome-themes-2.4.1_1

===> Cleaning for gtk-engines2-2.2.0

===> Cleaning for gtk-1.2.10_10

===> Cleaning for gtk-2.2.4_1

===> Cleaning for gtksourceview-0.7.0

===> Cleaning for libbonoboui-2.4.1

===> Cleaning for libgail-gnome-1.0.2_2

===> Cleaning for libgnomeprintui-2.4.0

===> Cleaning for libgnomeui-2.4.0.1_1

===> Cleaning for libwnck-2.4.0.1

===> Cleaning for pango-1.2.5

===> Cleaning for vte-0.11.10_1

===> Cleaning for metacity-2.6.3

===> Cleaning for XFree86-clients-4.3.0_5

===> Cleaning for XFree86-libraries-4.3.0_6

===> Cleaning for gdm2-2.4.4.5

===> Cleaning for gnomeapplets2-2.4.1_2

===> Cleaning for gnomedesktop-2.4.1.1_1

===> Cleaning for gnomemag-0.10.3

===> Cleaning for gnomepanel-2.4.1

===> Cleaning for gnomesession-2.4.1

===> Cleaning for gnometerminal-2.4.2

===> Cleaning for gnopernicus-0.7.1

===> Cleaning for libgnome-2.4.0_1

===> Cleaning for startup-notification-0.5_1

===> Cleaning for xscreensaver-gnome-4.14

===> Cleaning for yelp-2.4.2

===> Cleaning for zenity-1.6

===> Cleaning for gnome2-2.4.0

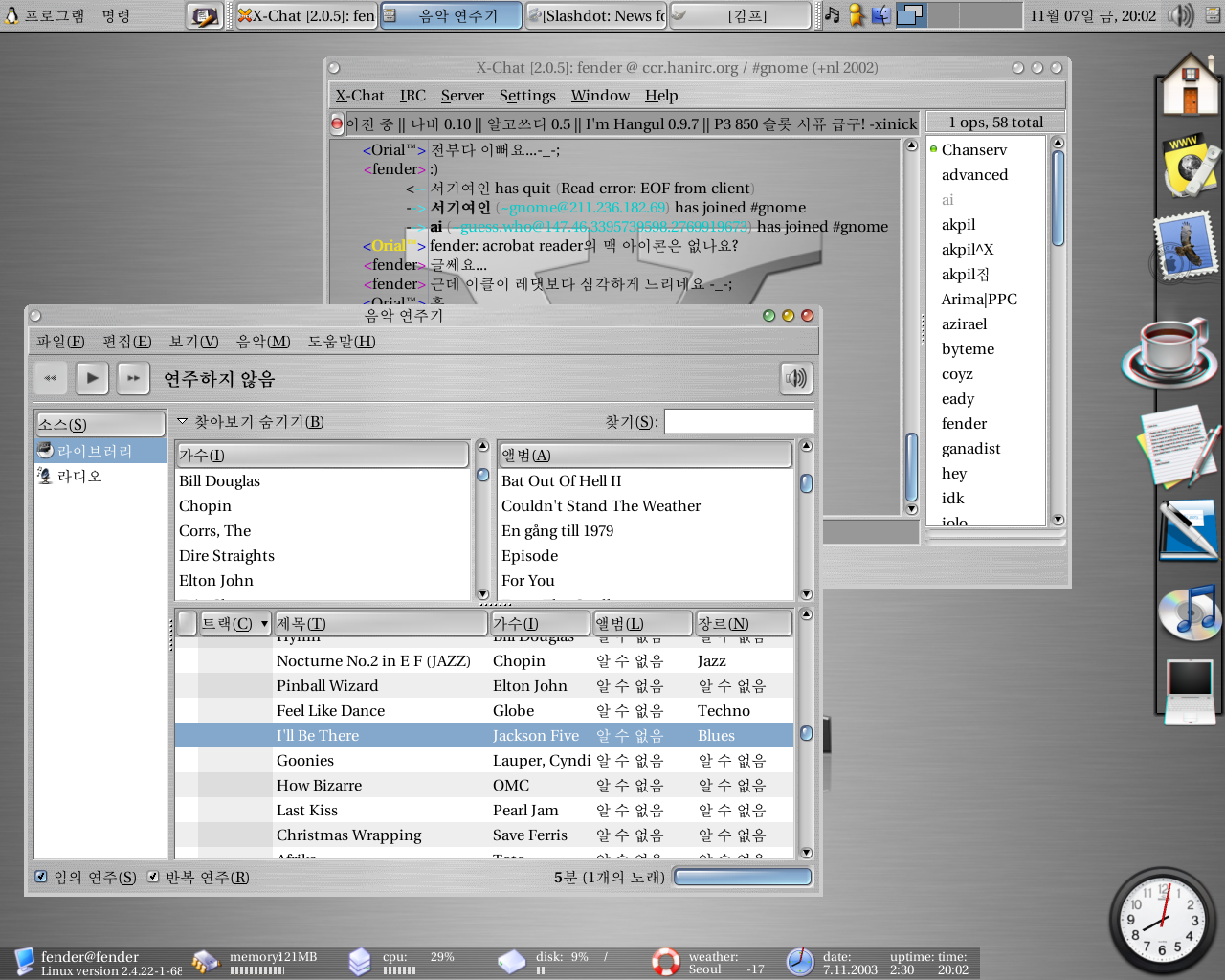

아래 그림은 GnomeKorea에서 얻어온 스샷. 데뱐 시드에서 올렸다함.

3 Responses to “gnome2.4”

-

바붕이 Says:

November 21st, 2003 at 2003-11-21 | am 10:15무엇인지 하나도알아볼수없는…ㅡㅡ;;

-

김형석 Says:

November 21st, 2003 at 2003-11-21 | pm 04:11뭐, 별 중요한 거 아뇨. A란 프로그램을 깔기 위해 B라는 프로그램이 필요하고 B라는 프로그램을 깔기 위해 또 C라는 프로그램이 필요하고….. 이런 식으로 계속 프로그램을 깔았단 말이오. 결국 gnome라는 윈도우 매니져를 깔기위해 거의 140여개의 프로그램을 깔았다는 말이외다. ㅡ,,,ㅡ

이게 윈도우 처럼 다음, 다음 하면 끝나는게 아니라 소스를 가지고 직접 컴파일하는 거라 시간이 오래 걸리는 것이오… 패키지로 하면 윈도우처럼 금방 끝났을 것을… -

김형석 Says:

November 21st, 2003 at 2003-11-21 | pm 04:12갤러리에 스샷을 찍어 놓았소. 아마 다시는 볼 수 없을 화면인 듯 해서… 다시 싱크대 속에 짱박아 둘 거요..

Leave a Reply

BASIC

November 20th, 2003

청바지 상표 베이직이 아니다!

처음 컴퓨터를 사용한게 아마 펜티엄 90(?)정도 였던것 같다. 기억도 새로운 MS-DOS 7.0(?). 오로지 까만 바탕에 흰색글씨 뿐이었지만 처음 컴퓨터를 접하는 충격, 혹은 신기함에 함부로 건드리지도 못했었다. 아직도 생생한 참 좋았던 프로그램 하늘소, 한글, norton series, mdir… 그리고 그 많던 게임들(화려한 3D나 색상도 없이 단순하기만 했던, 하지만 같이 할 수 있어서 정말 즐거웠던 게임들)

군대 갔다오니 윈도우 95가 대세로 자리잡았고, 98을 거쳐 이제는 xp세상이고, 롱혼이나 2003서버도심심찮게 볼수 있는데 난 여전히 2000pro를 쓰고 있다. 그 깔끔함, 편안함, 속도 어느 하나 흠 잡을 것이 없다. 새벽녘에 널널한 머리를 그냥 두기 아까워 항상 디폴트로 세팅하는 몇가지 기본 프로그램만 정리해 본다. 안그래도 이제 한 번 밀어줘야 할 때도 된것 같다.

Windows

EditPlus 한때는 UltraEdit를 써보려고 노력도 했는데 너무 기능이 많아 오히려 헷갈려서 깔끔한 에딧플러스로 정착했다. 항상 최신 버전을 유지하려고 노력은 한다.

Nero Burning Rom CD-RW 살 때 번들로 들어있던 EASTCD Creator를 밀어낸 강력한 버너. 6.0으로 업그레이드할까 고민중이다.

Photoshop CS 두말할 것도 없는 그래픽 편집 프로그램의 대명사. 이것도 항상 최신버젼.

AcdSEE 버젼업이 되면서 정말 안좋아지는 프로그램중 하나. 단순히 뷰어의 기능만 하면 되기 때문에 난 아직도 2.42 고수중. 현재 버전 6.0이 출시되었다.

WS_FTP 역시 버전업이 악재로 작용하는 경우다. 왜 이렇게 무거워져만 가는지… Le버전을 쓰고 있기는 한데, 단순함이 맘에 들긴 하지만, 역시 기능면에서 너무 떨어져 다른 프로그램으로 전향을 고려중이다. 강력한 후보는 FileZilla. GPL이라는 것 뿐 아니라 가볍고 기능이 알차고 무엇보다 멀티 쓰레딩을 지원한다.

WinRAR 세계 최고의 압축 프로그램. 가끔 누군가 화일을 보낼때 .alz 라는 전혀 호환되지 않는 화일을 보내면 화가 난다. 가볍게 ‘즐~’

SecureCRT ssh 접속플그램으로는 아마 최고가 아닐까? ANSI 컬러를 표현하는게 문제가 있는 것 같기는 한데 정확하지는 않다. 현재는 Putty를 좀 더 애용하고 있는 실정이라서… 이것도 역시 최신버젼을 유지.

Unix

vim Emacs 는 너무 힘들다. 에릭 레이먼드는 컴퓨터가 부팅하고 로그온을 하면 동시에 이맥스가 실행되고, 모든 작업을 그 안에서 하다가 이멕스를 종료하면 자동으로 로그아웃되고 전원이 꺼진다고 한다. 하지만 난 vim이 좋다.

ncftp3 GUI용 클라이언트 몇개 써봤지만 이것만큼 편리하진 않다.

xv 아직도(?) xv를 쓴다. 이거 모르는 사람들도 있다. 요즘 배우는 사람들.

Pheonix 뭐 이건 선택의 폭이….

이 이상의 프로그램을 운영체제에 가급적 설치하지 않으려 한다. 유닉스야 워낙 프로그램이 작아서 따로 어떻게 분류할 수가 없다. 항상 쓰는 ls, cat, grep, top, ps, uptime 를 어떻게 설명할 수 있을까.

이번에 하드디스크 에러로 서버를 새로 세팅하면서 ORACLE 깔고 있는데, 제길슨, 윈도우메니져로 Gnome을 설치하고 말았다. 어제 저녁에 컴파일 시켜놓았는데 아직까지 컴파일중이다. 젠장, 젠장, 젠장. 왜 xfce4를 깜빡했을까? 아님 하던대로 fluxbox나 세팅할 걸. x-window 깔아본 지 너무 오래돼나서 Gnome이 그리웠나부다.

“>

몇가지를 제외하면 이것이 아마 전형적인 나의 데스크탑. 메모리는 항상 60메가에서 왔다리 갔다리 한다.

Leave a Reply

여성취향의 포르노

November 19th, 2003

여성 취향의 포르노라면야

‘정말 우연이었어요. 남자친구가 자취하는 집에 맥주와 치킨을 사들고 놀러갔지요. 문이 열려 있어 놀려줄 생각으로 살금살금 들어갔어요. 근데 안에서 웬 여자의 신음 소리 같은 것이 들리는 거예요. 문을 열어보니 글쎄, 남자친구가 이상한 포르노 비디오를 보면서 자위행위를 하고 있지 뭐예요. 이상하게 화가 나더라고요. 남자친구는 바람을 피우다 들킨 사람 같았고, 저는 심한 배신감을 느꼈어요.’(닉네임 딸기공주)

‘그건 아무것도 아니야. 우리 남편은 섹스할 때 아예 대놓고 포르노를 틀어놔. 다른 여자의 엉덩이에 흥분하고, 난 몸만 빌려주는 거지. 이용당하는 기분이야. 첨엔 너무 자존심이 상해서 울기까지 했는데, 남편은 내가 왜 우는지도 모르는 거야. 지금? 포기한 지 오래야. 남자들은 원래 그런가 보다 하는 거지.’(닉네임 영산댁)

남자치고 포르노 영화 한번 안 본 사람이 어디 있겠는가마는, 여자들은 이렇게 남편이나 남자친구의 취미활동(?)을 기꺼운 마음으로 받아들이기가 힘들다. 몸은 피곤하고 성욕은 가시지 않을 때 포르노 한 편이 주는 빠른 쾌감의 기능을 꽤 긍정적으로 생각하는 필자 역시도, 내 남자가 다른 여자의 몸을 보며 흥분할 수 있다는 사실을 목격하는 것은 그리 유쾌하지 않을 것이다.

내가 보는 것은 ‘자연스러운 본능’이고, 남편이 보는 것은 ‘정신적 외도’라는 생각은 확실히 모순이고 자기 중심적이다. 그러나 인간이란 원래 그렇게 이기적인 동물이 아니던가. 덧붙여 남편의 취미활동이 못 마땅한 이유를 하나 더 들자면 포르노물은 대부분 지극히 남성의 취향에 맞춰져 있고 여성에 대한 부당한 환상을 심어주기 때문이다.

포르노 영화에 등장하는 여자는 대부분 몸매가 좋기 때문에 딱 붙는 가죽옷 등을 입어도 맵시가 난다. 더군다나 잘록한 허리와 다리에 비해 그들의 가슴과 엉덩이는 얼마나 ‘빵빵’한가. 도발적인 표정과 자극적인 신음 소리로 남자들을 유혹하는 그들은 목젖이 닿아 오바이트가 쏠릴 정도로 펠라치오를 하고 두서너 명의 남성에게 한꺼번에 혹사당하기까지 한다.

그들의 신음 소리는 쾌감이 아닌 고통에서 나오는 것임이 확실한데 카메라 렌즈를 들이대면 그들은 최선을 다해 흥분을 연기한다. 도발과 순종! 그 양극단을 넘나들며 남성들의 환상을 마음껏 충족시키는 그들은 필자 같은 여자들에게는 연민의 대상이자 질투의 대상이기도 하다. 그래서 우리는 포르노를 보며 자위행위를 하는 남자들을 향해 ‘이, 짐승!’하고 화를 내면서도, 한편으로는 그들의 도발적인 모습을 흉내내려 애쓰는 것이다.

포르노 반대 운동을 하는 일부 여성운동가에게는 필자의 이런 주장이 무척 거슬릴 것이다. 그러나 필자는 솔직히 ‘포르노를 없애자’는 운동이 실효를 거둘 것이라는 기대는 눈곱만큼도 하지 않는다. 그것은 ‘치아 건강에 좋지 않으니 초콜릿을 없애자!’고 주장하는 것과 다를 바 없다. 범람해 있는 포르노물이 여성을 대상화하는 것이 기분 나쁘다면 없애자고 할 게 아니라 차라리 여성의 취향에 맞는 포르노를 직접 제작하는 것이 훨씬 효과적이지 않을까. 과장된 가슴이나 페니스가 등장하지 않고, 무리한 섹스나 일방적인 오럴 섹스도 없는 여성의 몸을 아껴주고 함께 즐기는 장면을 담은 포르노. 그런 영상물이 좀더 많아진다면 여자들이 굳이 포르노를 싫어할 까닭이 있겠는가.

하기야 포르노물 제작·유통이 불법인 나라에서 이런 발상 자체가 무슨 의미가 있겠는가마는.

이연희(팍시러브운영자) foxy@foxylove.net 스포츠 서울.

=================

딴지 남로당에서 포르노 관련 기사를 작성하던 기자가 기사를 작성하며 자신의 여자친구에게 포르노를 보였주었다는데, 처음에는 거부감(!)을 나타내다 나중에는 그냥저냥 같이 보게 되었다고 한다. 포르노 시청이 심한 정신적인 충격을 주는 나이도 아니고, 또 기사라는 목적도 있으니 특별히 문제가 생길 턱이 없었다. 그런데 나중에 이 여자로부터 충격적인 고백을 듣게 된다. 처음에는 몰랐는데 시간이 지날수록 길거리나 주변의 여자들에게 관심이 가고 그들을 성적인 대상으로 보게 되는것 같다고… 나도 모르게 주변여자들의 가슴을 훔쳐보거나 이상한 상상을 펼치게 되더라고 말했다는 것이다.

포르노가 가지고 있는 남성중심적인 세계관이라는게 사실 겉으로 노골적으로 드러나지만 시각적, 감각적 쾌락의 뒷편에서 좀체로 앞으로 나서지 못한다. 특히 남자들은 포르노 속에서 문제의식을 찾아내는 것이 여간 어려운 것이 아니다. 그 속의 내용은 지극히 당연한 것이고, 이상향의 세계인 것이다. 예외적으로 컴플렉스를 가지고 있는 남자들에게는 동경의 대상, 혹은 질투의 대상이 될수는 있지만, 그렇다고 해서 거부하지는 않는다. 이해할 수 없는 것은 대다수의 여성들이 포르노를 시청하는 남자들을 보며 위 기사에서 처럼 ‘짐승’으로 치부해버리는 행위다. 문제는 단지 포르노 시청이 아니라 그속에 담긴 이데올로기라는 점을 간과하고 있는 것인가? 혹은 남성들의 전유물인양 착각하고 있는 것은 아닌가? 그 속에서 남자의 사고가 어떻게 고정화되고 뒤틀리는지 심각하게 고려해봐야할 문제가 아닌가 말이다.

하지만 그렇다고 해서 여성취향의 포르노를 주장해야 하는지는 의문이다. 내가 당했으니 너도 당해봐라 이런 심보가 아니라면 도대체 무엇을 해결할 수 있단 말인가. 결국 이제는 남성을 상품화 시키겠다는 의도가 다분한데, 성을 대상화하고 상품화하는것이 본질인 것을 모르는 건지 의도적으로 비껴가는 건지 아리송하다. 하지만 나 역시도 그 정도 이상의 논의에 대처할 자신이 없다.

아뭏튼 내가 생각하기에 포르노의 진짜 문제는 바로 이것이다. 지나친 남성편향과 성의 상품화.

포르노 관람은 전혀 문제 될 수가 없는 것이다. 적어도 로리타물만 아니라면.

November 27th, 2003 at 2003-11-27 | am 02:34

오~~클림트…나는 아니구..내 친구가 푹~~빠져있는 화가인뎅….클림트 그림을 보고있으면 왠지 모르게 빠져드는 느낌이….