Monthly Archives: October 2012

Image

이소라

더도 말고 딱 한걸음만 물러나서 담담하게 살펴보면 사실 이미 답은 나와있는 문제다. 사람을 좋아한다는 건, 강요나 억지에 의한 것이 아니라면, 주머니 속의 바늘처럼 너무나도 티나는 일이다. 그 대상이 내가 아니라는 것도 너무나 명확한거고… 내가 그 대상이 되고 싶어할 수는 있겠지만, 그것은 착각의 소용돌이 속으로 맨발로 뛰어드는 격이랄까? 정신을 차릴 수 없는 것이다. 누구 말대로 아님을 인정하는 ‘쿨함’을 내가 가지지는 못했지만, 다행히도 국문과를 나온 덕에 나름 주제는 잘 파악하는 사람이다. 왱알앵알… 어리석었던 그날의 나를 이제서야 사과한다.

마르크스를 사랑한 남자

“10월 혁명의 꿈은 여전히 내 안의 어딘가에 남아 있다. 내버리고, 거부했건만 사라지지 않았다.” 21세기에도 여전히 카를 마르크스 사상이 유용하다고 믿은 영국의 역사학자 에릭 홉스봄이 85세에 펴낸 자서전 < 미완의 시대>에서 자신의 사상적 정체성이 여전히 옛 소련의 탄생을 가능케 한 10월 혁명에 머물고 있음을 털어놓은 대목이다.

홉스봄이 엊그제 95세를 일기로 타계했다. 투철한 공산주의자이자 탁월한 역사학자로서 이념과 역사를 펜 끝에서 명징하게 정리해온 일생이었다. 네오콘의 바이블이라고 할 미국 위클리스탠더드가 ‘스탈린의 치어리더’라는 꼬리표를 달았듯이 그는 평생 못말리는 급진 공산주의자였다. 사상적 정체성 탓에 불이익도 받았다.

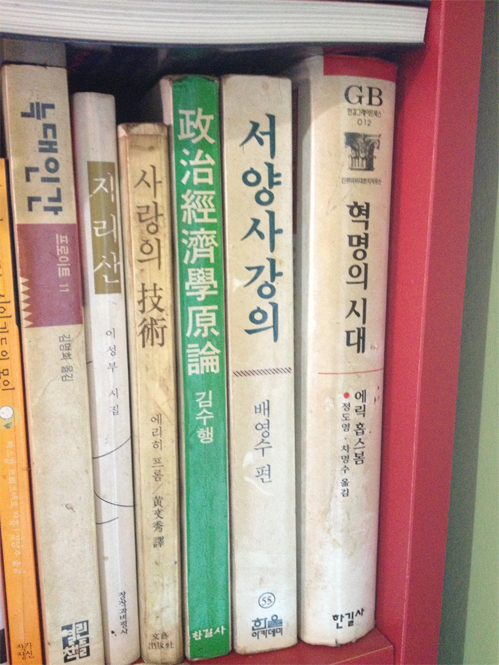

30세이던 1947년 런던대학 버크벡 칼리지의 역사학 강사로 교단에 섰지만 12년 뒤에야 전임강사가 됐다. 교수로 승진한 것은 다시 11년 뒤였다. 자신의 승진이 늦은 것을 냉전이 자리잡히던 시절의 매카시즘 탓으로 돌리기도 했다. 1789년 프랑스 대혁명에서 1914년 1차 세계대전까지 ‘기나긴 19세기’를 정리한 < 혁명의 시대> < 자본의 시대> < 제국의 시대> 3부작으로 세계적인 명성을 얻었지만 모교인 케임브리지나 옥스퍼드 강단에 서지 못한 것도 정치적 반대파들 때문이었다고 한다.

그러나 승진을 늦게 시켰을지언정 런던대학은 결코 사상을 빌미로 그를 내치지 않았다. 되레 2002년 그를 총장에 임명했다. 역시 매카시즘이 역병처럼 퍼지던 ‘극단의 시대’를 살다가 대부분 너무도 짧은 생을 마쳤던 한국의 좌파지식인들과 다른 점이다. 평생 유지해온 신념이 있고, 그 신념으로 논박해야 할 대상이 여전히 건재하다는 사실은 학자로서 행운이었는지도 모른다.

말년의 그는 “세계는 저절로 개선되지 않는다”면서 자본의 방종에 따른 폐해에 주목했다고 한다. 지난해 초 펴낸 < 어떻게 세계를 바꿀 것인가, 마르크스와 마르크시즘 이야기>에서 유사 마르크스주의 국가였던 소련의 몰락에도 불구하고 마르크스는 죽지 않았다고 선언했다. 20세기에 파시즘을 패퇴시킴으로써 인류에게 기여한 공산주의가 21세기에 자본주의 비판도구로 다시 유용해졌다는 말이다. 오랫동안 서랍 속에 넣어둔 ‘낡은 마르크스’가 다시 빛을 발하는 것을 보고 간 그는 분명 행복한 역사학자였다.

목적

모름지기 처음 보는 것과 마주할때는 우선 나를 찾은 목적이 무엇인지 알아보아야 한다.